В 1896 году артиллерийский поручик Алексей Алексеевич Пятницкий вышел в отставку и приехал из Алатыря в Сенги-лей. Что его привело в наши края – для меня тайна. В 1896 году артиллерийский поручик Алексей Алексеевич Пятницкий вышел в отставку и приехал из Алатыря в Сенги-лей. Что его привело в наши края – для меня тайна.

Здесь он скоропалительно женился на одной из пяти дочерей настоятеля Покровской приходской церкви, семнадцатилетней Александре Введенской. В приданое, кроме пуховых перин и подушек, получид двухэтажный дом. За ветхостью его давно уже снесли и на этом месте построили новый. под тополями.

В ночь под новый 1906год Александра Пятницкая в одночасье скончалась, оставив на попечение мужа трех сыновей – Николая. Алексея и младшего Петра. Пётр в 13 лет погиб от случайного выстрела сверстников.

По прошествии года, отвергнув все лестные предложения сенгилеевских свах, бухгалтер казначейства стал сам подыскивать невесту. Выбор он остановил на шестнадцатилетней красавице Татьяне Плехановой. Отец её, Алексей Алексеевич, был превосходный сенгилеевский столяр, несусветный пьяница и ругатель, редкий месяц не ночевавший в клоповнике полицейского участка.

В 1908 году 16 февраля (а по новому стилю 29) у четы Пятницких родился сын. Нарекли его Виктором. В 1911 появился на свет Владимир (в Отечественную войну – лейтенант, командир роты, погиб в 1942 при обороне Сталинграда).

Молодую жену Алексей Алексеевич одевал, как куклу. Платья заказывал у самых модных симбирских и самарских портных,

часть нарядов выписывал даже из Петербурга.

В империалистическую войну дом пятницких превратился в швейный цех. Здесь безвозмездно шили обмундирование для солдат, готовили корпию для перевязок. Командовала всем этим молодая хозяйка. Старшие сыновья учились в Казани.

После установления советской власти в Сенгилее Алексей Алексеевич работал по счётной части в советских учреждениях. От политической жизни был далёк, никогда ни в каких политических партиях не состоял. Было у него всего два увлечения – жена и книги. После революции около трёх тысяч томов он пожертвовал для городской библиотеки. Сыновья, Николай и Алексей, добровольцами вступили в Красную Армию.

Послереволюционное время было сложное. В уезде работали продовольственные отряды: требовалось накормить промышленные центры страны. Для инспекции их деятельности из Москвы с чрезвычайным комиссарским мандатом прибыл некто Сивочалов, статный красавец в кожанке, перетянутой ремнями. Встретил как-то Татьяну Алексеевну и застыл в изумлении. Она от него тоже глаз отвести не могла. Что сделаешь – природа. Мужу – 55, ей – неполных 28.

Внимание молодого комиссара ей нравилось. Роман их закончился тем, что Сивочалов уговорил молодую женщину забрать детей и уехать с ним в столицу.

Грозовой июньской ночью 1919 года Татьяна собрала ребят, сложила в узел одежду и тайком отправилась на пристань. Идти нужно было почти до цементного завода. Там ее ждал возлюбленный.

Виктор понял, что мать хочет уехать со скрипящим кожаной курткой дядей, только на пристани. Но мать его крепко держала за руку. Когда подошел пароход, и началась толчея посадки (было очень много мешочников), он каким-то образом остался без внимания, выбрался из толпы и берегом Волги, что было духу, припустил домой. Поднял отца, захлебываясь от рыданий, рассказал ему все.

Алексей Алексеевич, предупредив сына, чтобы никуда из дома не выходил, бросился на пристань. На улице лил дождь, полосовали небо молнии. Мальчик сидел у окна и плакал.

Отец вернулся, когда солнце стояло уже высоко. Один. И тут заметил, что сын начал заикаться*.

Через неделю они уехали в Москву, искать мать и восьмилетнего Вовку. Как добирались, где скитались – лучше не рассказывать. В Москве каким-то чудом удалось установить, что Сивочалов находится в Петрограде. Добрались туда. Поиски оказались тщетными.

Сняли комнату. Виктор вновь стал ходить в школу. Рос он замкнутым, стесняясь дефекта речи. Пристрастился к рисова-нию. А рисовал всё больше мать , по памяти. Ему хотелось написать её именно такой, какой она была изображена на портрете симбирского художника, сделанном ещё до революции.

Гуляя по городу, делал зарисовки Невы, мостов, парков. Стал участвовать в школьных выставках детского рисунка.

В выпускном классе несколько акварелей отобрали для городской выставки. На ее открытии присутствовал и самый почетный гость – Сергей Миронович Киров. Организаторы-распорядители обратили его внимание на некоторые работы. В числе их были и рисунки Пятницкого. Сергей Миронович попросил, чтобы пригласили авторов.

Мы находились здесь же, в зале,- рассказывал мне Виктор Алексеевич,- Подошли.Сергей Миронович, ласково улыбаясь, начал расспрашивать, кто мы, где учимся, чем ещё увлекаемся, как живём, кем хотим стать. Ребята отвечали, а я оробел настолько, что не мог выдавить из себя слова. Поговорив с нами, Киров, обращаясь к кому-то из взрослых, сказал, что ребятам нужно обязательно помочь. Нельзя допустить, чтобы их талант не получил дальнейшего развития.

На следующий год Виктор блестяще пройдя конкурсный от-бор, был зачислен в художественное училище. Перед окончанием его

познакомился со студенткой факультета зодчества Академии. Поступил туда же. Через 2 года появилась семья. Надо было подрабатывать на жизнь. Вместе с ленинградскими художниками участвовал в оформлении зданий, улиц, писал портреты вождей, плакаты.

Отец к этому времени умер, но нашлась мать. Жила она на Северном Кавказе. Лето 1932 года Виктор решил провести у неё,

заодно, если представится возможность, и подработать.О дальнейшем все Пятницкие не любили рассказывать. Клеймо «врага народа», как тавро на лошадином крупе, стояло на всей их семье.

***

Помню, в 1968 году я собирался поехать в Ессентуки. Узнав об этом, Виктор Алексеевич попросил захватить маленький подарок матери. Дал адрес. Городок этот я знал неплохо. , но где находится улица им. Фрунзе – пришлось спросить у работниц санатория им. Анджиевского. Две из них жили там же. Полюбопытствовали: кто мои знакомые? Ответил. И надо же было видеть, какой ужас отразился на их лицах. «Ведь у неё же сын-то враг народа, - сказали мне, - не было бы у вас неприятностей». А ведь уже давным-давно прошли и ХХ, и ХХII съезды…

…Во дворе аккуратно побелённого домика суетилась невысокая женщина. Растерялась, когда узнала, что зашёл по поручению её сына. Видимо, подумала, что буду проситься на квартиру. Прочитав письмо, немного успокоилась. Несмотря на свои 77, выглядела она неплохо, пожалуй, даже привлекательно. Развернула упакованные в бумагу картины. На одной был волжский пейзаж, на второй – озорно и лукаво улыбалась молодая женщина ослепительной красоты.

Не удержался, спросил: «Это вы?»- «Он с ума сошёл! Меня такой писали, когда было девятнадцать. Нашёл чего прислать…» И не одного вопроса о сыне, которого не видела 35 лет.

Разговор не клеился. Спросил: «Виктора Алексеевича здесь арестовали?» Долго молчала, наконец вымолвила: «Рядом, в Кисловодске, 30 минут езды. В санатории работал… Всю жизнь он нам изломал». И стала прощаться.

Вот такая была встреча. Дальнейшее я узнал из рассказов Виктора Алексеевича.

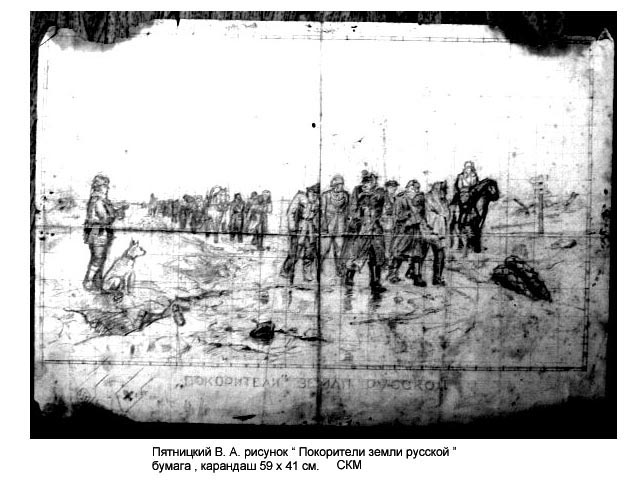

В Кисловодском курортном управлении работало трое художников, Пятницкого временно приняли четвертым. Один из этих троих был человеком со странностями. Писал только портреты Сталина. Другие вожди у него не получались. Как-то, будучи в подпитии, Пятницкий, подтрунивая над ним, сказал, что он и Иосифа Виссарионовича неправильно изображает: «Он же рябой, криворукий, а ты пишешь его как балерину». Вечером его арестовали. Шёл год 1932-й. Три месяца пыток и издевательств на допросах. За контрреволюционную агитацию по ст.58 п.10 УК РСФСР дали 10 лет. Отправили почему-то не в Сибирь, а вместе с уголовниками в один из лагерей Ростовской области. Копали котлованы для какого-то завода. Затем переместили в новый лагерь. Оттуда гоняли строить дорогу. Гушосдор находился в ведении НКВД. Потом перегнали в новый. Там расчищали место под аэродром, а может ещё под что-то другое.

Эвакуировать заключенных не успели. Лагерь захватили немцы, а его обитатели, в большинстве находившиеся на работе, разбежались кто куда. Драпанул вместе с ними и Пятницкий. Долго шли лесами, болотами, разбредались по деревням. Пятницкий, выбившийся из сил, решил остаться в маленькой деревушке. Было здесь относительно спокойно. Немцы появлялись редко. Староста оказался стариком покладистым, сказал: «Живи, но если что, то я тебя не видел и о тебе не слышал».

За ведро картошки и каравай хлеба перерисовывал с крохотных фотографий женщинам умерших родителей, неизвестно где воевавших, а возможно уже и погибших, мужей, сыновей, братьев. Бумагой и карандашами его снабдила старушка учительница. От наезжавших время от времени полицаев укрывали жители. Но появление в домах портретов было замечено и весной Пятницкого задержали. Выручила учительница, знавшая двоих полицаев. Заверила, что это племянник её покойного мужа. Показывала какие-то фотографии, на которых, «вот этот хлопчик и есть самый Виктор». Кажется, поверили. Через какое-то время явились с двумя немцами. Опять допрашивали. На этот раз вступился за Пятницкого и староста. «Какой он партизан? Попросили его раз курицу зарубить. Говорит: «Не могу». Как то есть не могу? Тяпни её по шее топором и всё. Тяпнул. Смеху-то было: курица без головы по двору мечется, а он кровь увидел и – в обморок. Живёт смирно, - говорил староста, - у всех на виду. Иконы знатно малюет». Отпустили. Но только зачастили с тех пор в село немцы, навезли и кистей и красок. Заставляли их писать. Портретики небольшие, в две игральные карты. Видимо, так лучше было домой отсылать. Некоторые требовали изображать их на фоне русской деревни. Слух о художнике дошёл и до немецкого начальства.

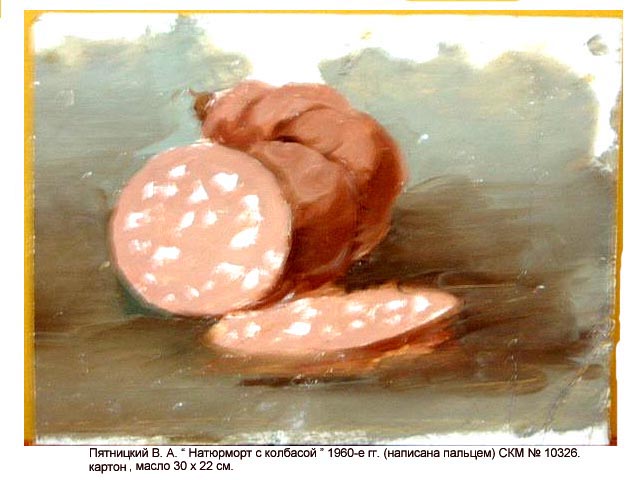

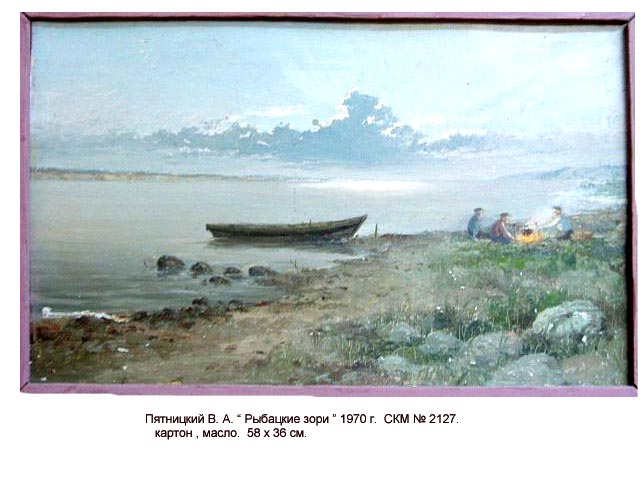

Далее Виктор Алексеевич рассказывал так: «Однажды приехали трое и увезли меня километров за сорок в районный городок, в комендатуру. Часа через полтора за-вели в кабинет начальника. Кроме него там был ещё какой-то чин. Стали расспрашивать: кто такой, где жил, где учился, за что сидел, как попал в эти края. Разговор шёл без переводчика на довольно сносном русском. Заставили сделать карандашный набросок приглашённого солдата. Оба внимательно наблюдали. Кончилась вся эта история тем, что однажды немецкий чин веером, разложил на столе открытки с изображением фюрера, сказал: сделаешь хороший портрет - будешь жить, будет пища, шнапс. Сделаешь плохо – расстреляю. Срок – один месяц. Куда деваться? Написал. Плохо ли хорошо – судить не бе-русь.Забрали этот портрет, а обо мне вроде бы и забыли. Потом выдали аусвайс. Опять стал в деревнях выполнять заказы крестьянок. Иногда и немцев писал». За эту страницу биографии и стал Виктор Пятницкий второй раз врагом народа. После освобождения нашими войсками сам же об этом и рассказал. Получил он за сотрудничество с немецко-фашистскими оккупантами высшую меру (сейчас её называют исключительной). Более месяца провел в камере смертников. Верховный суд СССР счел возможным смягчить наказание. Срок отбывал в одном из лагерей Горьковской области. По-следние два года на общие работы не назначали. Писал лозунги, плакаты, таблички. По заданию начальника КВЧ работал над картиной «Пленные немцы под Москвой». Позирующих не было, кроме начальника культурно-воспитательной части, пожелавшего быть запечатлённым в качестве лейтенанта, конвоирующего пленных. По его рас-сказам, он и на самом деле их тогда конвоировал.При освобождении местом проживания выбрал Сенгилей, городок своего детства. Выбор был не случаен: в Ленинград к семье ехать не разрешалось (он тогда ещё не знал, что жена от него отреклась), в курортную зону Кавминвод, к матери, на выезд существовали ограничения. Нельзя было с его документами ехать в Киев и Челябинск к братьям. Возвращение Виктора Алексеевича в Сенгилей совпало с началом политической оттепели после ХХ съезда партии. Вскоре ему разрешили беспрепятственно – без отметок в местном РО МВД – выезжать в Ульяновск, а затем и в Куйбышев. Однако отношения с руководством Ульяновского отделения союза художников не склеилось. Предложение написать картину на тему колхозной деревни он отверг категорически, заявив, что если напишет, как в действительности живёт деревня его снова посадят.Нельзя в полной мере оправдать такое заявление. Ведь всю жизнь академик Аркадий Александрович Пластов писал родную Прислониху, её жителей, и его картины вошли в золотой фонд советской живописи. Но художник есть художник, лучшие полотна он создаёт только о том, что ему близко, дорого, к чему лежит душа. А Пятницкий был человеком настроения. Он мог месяц не брать в руки кисть, но мог 2 – 3 дня работать, как каторжный, не отрываясь. В Сенгилее он женился, появилась семья, а заработков не было. Некоторое время ему разрешали реализовывать работы через художественный салон в Ульяновске. Но однажды, доставив туда десятка два прекрасно выполненных этюдов, он услышал, что пока от него ничего больше принимать не будут. Рассерженный художник вышел, закурил. Являться домой без денег было просто нельзя. Расставил свои работы у цоколя здания салона и пустил их по червонцу за штуку. Больше он туда не ездил. Некоторое время работал на заводе силикатных изделий. Числился токарем, на самом деле писал картины для клуба, детского сада, ясель, для больницы, библиотеки, столовой, готовил таблички по технике безопасности, оформлял доски почёта, плакаты. Далее Виктор Алексеевич рассказывал так: «Однажды приехали трое и увезли меня километров за сорок в районный городок, в комендатуру. Часа через полтора за-вели в кабинет начальника. Кроме него там был ещё какой-то чин. Стали расспрашивать: кто такой, где жил, где учился, за что сидел, как попал в эти края. Разговор шёл без переводчика на довольно сносном русском. Заставили сделать карандашный набросок приглашённого солдата. Оба внимательно наблюдали. Кончилась вся эта история тем, что однажды немецкий чин веером, разложил на столе открытки с изображением фюрера, сказал: сделаешь хороший портрет - будешь жить, будет пища, шнапс. Сделаешь плохо – расстреляю. Срок – один месяц. Куда деваться? Написал. Плохо ли хорошо – судить не бе-русь.Забрали этот портрет, а обо мне вроде бы и забыли. Потом выдали аусвайс. Опять стал в деревнях выполнять заказы крестьянок. Иногда и немцев писал». За эту страницу биографии и стал Виктор Пятницкий второй раз врагом народа. После освобождения нашими войсками сам же об этом и рассказал. Получил он за сотрудничество с немецко-фашистскими оккупантами высшую меру (сейчас её называют исключительной). Более месяца провел в камере смертников. Верховный суд СССР счел возможным смягчить наказание. Срок отбывал в одном из лагерей Горьковской области. По-следние два года на общие работы не назначали. Писал лозунги, плакаты, таблички. По заданию начальника КВЧ работал над картиной «Пленные немцы под Москвой». Позирующих не было, кроме начальника культурно-воспитательной части, пожелавшего быть запечатлённым в качестве лейтенанта, конвоирующего пленных. По его рас-сказам, он и на самом деле их тогда конвоировал.При освобождении местом проживания выбрал Сенгилей, городок своего детства. Выбор был не случаен: в Ленинград к семье ехать не разрешалось (он тогда ещё не знал, что жена от него отреклась), в курортную зону Кавминвод, к матери, на выезд существовали ограничения. Нельзя было с его документами ехать в Киев и Челябинск к братьям. Возвращение Виктора Алексеевича в Сенгилей совпало с началом политической оттепели после ХХ съезда партии. Вскоре ему разрешили беспрепятственно – без отметок в местном РО МВД – выезжать в Ульяновск, а затем и в Куйбышев. Однако отношения с руководством Ульяновского отделения союза художников не склеилось. Предложение написать картину на тему колхозной деревни он отверг категорически, заявив, что если напишет, как в действительности живёт деревня его снова посадят.Нельзя в полной мере оправдать такое заявление. Ведь всю жизнь академик Аркадий Александрович Пластов писал родную Прислониху, её жителей, и его картины вошли в золотой фонд советской живописи. Но художник есть художник, лучшие полотна он создаёт только о том, что ему близко, дорого, к чему лежит душа. А Пятницкий был человеком настроения. Он мог месяц не брать в руки кисть, но мог 2 – 3 дня работать, как каторжный, не отрываясь. В Сенгилее он женился, появилась семья, а заработков не было. Некоторое время ему разрешали реализовывать работы через художественный салон в Ульяновске. Но однажды, доставив туда десятка два прекрасно выполненных этюдов, он услышал, что пока от него ничего больше принимать не будут. Рассерженный художник вышел, закурил. Являться домой без денег было просто нельзя. Расставил свои работы у цоколя здания салона и пустил их по червонцу за штуку. Больше он туда не ездил. Некоторое время работал на заводе силикатных изделий. Числился токарем, на самом деле писал картины для клуба, детского сада, ясель, для больницы, библиотеки, столовой, готовил таблички по технике безопасности, оформлял доски почёта, плакаты.  Ему заказывали картины многие знакомые, но, как правило, рассчитывались за работу совместной выпивкой. Для них это было двойное удовольствие – и художник вроде бы не в претензии, и самим лишний раз удалось приложиться к чарке.таким же образом несколько лет работал на цементном заводе. От неустроенности, одиночества, неудовлетворённости работой, постоянной зависимости от работодателей, расчётов знакомых за сделанное водкой стал часто выпивать. С цементного завода уволился. Перебивался случайными заработками. Человек он был непрактичный. За работу цену не назначал – сколько дадут, столько и ладно. Этим пользовались. Когда кто-либо из друзей говорил ему, что так нельзя, на его лице появлялась брезгливая гримаса. Отвечал: «Что же мне перед каждым подлецом унижаться, просить прибавить червонец?» До последних дней жизни читал и перечитывал мемуары художников, монографии о творчестве великих, их переписку, записывал их мысли и свои раздумья. «Художественно то, что искрится живым выражением, что подано образно – поэтически». «Стихия света для художника, что океан для моряка». «Как для занятия музыкой недостаточно только слышать, а нужно ещё чувство музыкальности, чтобы уметь слушать, точно так же и для живописца ещё слишком мало одного умения смотреть – необходимо счастье видеть». Это несколько строк из трёх листов его записей, которые ко мне совершенно случайно попали в 1982 году, а их, я знаю, была целая папка. Несмотря на все превратности судьбы, Пятницкий был оптимистом. Он верил, что его когда-нибудь признают. «Всё равно меня после смерти долго помнить будут. Вот наших районных начальников забудут сразу же после поминок. А меня – нет: взглянут на картину и вспомнят». Ему заказывали картины многие знакомые, но, как правило, рассчитывались за работу совместной выпивкой. Для них это было двойное удовольствие – и художник вроде бы не в претензии, и самим лишний раз удалось приложиться к чарке.таким же образом несколько лет работал на цементном заводе. От неустроенности, одиночества, неудовлетворённости работой, постоянной зависимости от работодателей, расчётов знакомых за сделанное водкой стал часто выпивать. С цементного завода уволился. Перебивался случайными заработками. Человек он был непрактичный. За работу цену не назначал – сколько дадут, столько и ладно. Этим пользовались. Когда кто-либо из друзей говорил ему, что так нельзя, на его лице появлялась брезгливая гримаса. Отвечал: «Что же мне перед каждым подлецом унижаться, просить прибавить червонец?» До последних дней жизни читал и перечитывал мемуары художников, монографии о творчестве великих, их переписку, записывал их мысли и свои раздумья. «Художественно то, что искрится живым выражением, что подано образно – поэтически». «Стихия света для художника, что океан для моряка». «Как для занятия музыкой недостаточно только слышать, а нужно ещё чувство музыкальности, чтобы уметь слушать, точно так же и для живописца ещё слишком мало одного умения смотреть – необходимо счастье видеть». Это несколько строк из трёх листов его записей, которые ко мне совершенно случайно попали в 1982 году, а их, я знаю, была целая папка. Несмотря на все превратности судьбы, Пятницкий был оптимистом. Он верил, что его когда-нибудь признают. «Всё равно меня после смерти долго помнить будут. Вот наших районных начальников забудут сразу же после поминок. А меня – нет: взглянут на картину и вспомнят».

Мог часами говорить о передачи настроения в картине, игре света и тени. Помню, несколько вечеров рассказывывал мне, как писать камень под водой и чуть выглядывающий на её поверхность, как изображать облака и их отражение в воде. «Несмотря на общие закономерности, - говорил он, - никогда не бывает так, чтобы облако или цвет воды в точности повторялись». Мог часами говорить о передачи настроения в картине, игре света и тени. Помню, несколько вечеров рассказывывал мне, как писать камень под водой и чуть выглядывающий на её поверхность, как изображать облака и их отражение в воде. «Несмотря на общие закономерности, - говорил он, - никогда не бывает так, чтобы облако или цвет воды в точности повторялись».

Очень любил слушать музыку, особенно Мусоргского и Глинку, обожал романы Булахова, Абаза. Десятки раз заставлял прокручивать записи голоса Ф.И. Шаляпина. Очень обожал старинные волжские песни, называл их разбойничьими, но душевными. 13 сентября 1972 года Виктор Алексеевич скончался от рака желудка. Похороны состоялись в пятницу, 15 сентября. «Умер художник Пятницкий – говорилось в некрологе, опубликованном в местной газете. – Ещё в июне из под его кисти рождались волжские пейзажи, прекрасные в своей неповторимости, как сама жизнь. Даже прикованный страшным недугом к постели, он всё ещё пытался писать. Теперь кисти сложены, на мольберте стоит этюд, который так и не будет закончен…»

За три дня до смерти, понимая свою обречённость, он ещё делал себе эскиз надмогильного знака, пытаясь соединить предельную дешевизну изготовления и оригинальность. Как самых лучших друзей встречаешь его работы. Количество их неизвестно. Почти все они находятся в частных коллекциях. Есть, правда десятка полтора и в музеях. Много их у жителей Сенгилея, посёлков Силикатный, Цемзавод. «Туманная даль», «Последний буксир», «Рыбацкий рассвет», «Гроза над Волгой», «Лунный свет» и сотни других продолжают радовать глаз всех, кто неравнодушен к прекрасному. Словно злой рок преследовал его с детских лет и до конца дней, коверкая жизнь этого талантливого человека.

В. Рябов газеты «Путь Ленина» за 1999 г.

|